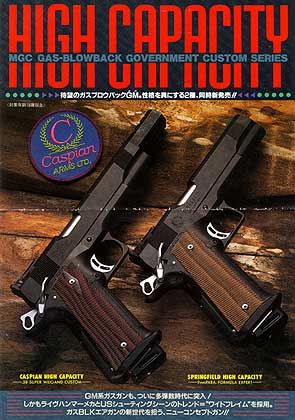

MGCハイキャパシティについてのアレコレ |

|

業界初のハイキャパシティフレームガバ、MGCハイキャパシティについて

|

前世代ガスブローバックの最後を飾る意欲作

|

|

1993年の夏、かねてから噂になっていたMGCガスブローバックガンのNEWモデル、

「ハイキャパシティガバメントシリーズ」が発売されました。

当初の噂では、マコーミック(後のSTI系)タイプをモデルアップするという事でしたが、予想を裏切ってのキャスピアン社フレームが製品化されました。 マコーミックの分割型フレームを再現するには金属化は必然だが、法的な問題があるから見送られた、という話しの他に、WA社が同じくガスブローバックで開発中という情報をキャッチし、バッティングを避けての選択であったという話しもあります。 今となってはすべては謎。 ちなみに、ハイキャパシティフレームガバメントの有名所の発売順は、パラオーディナンス>キャスピアン>マコーミック。 パラオーディナンスは競技用しとてはグリップの太さに問題があり、マコーミックはまだ結果をあまり出せていない時期であったので、キャスピアンを選択したのもなりゆきとしては当然だったのかもしれません。 余談ながら、キャスピアンフレームはマルシンがモデルガン化を発表した事もあります。実現していれば、MGCとバッティングしてマニアを喜ばせた事でしょう。 まず発売されたのは、コンペンセイター付の「ウェイガンカスタム」と、今風に言えばタクティカルカスタムの「スプリングフィールドハイキャパシティ」の2機種です。 実銃のキャスピアン自体がフレームキットの販売であったため、モデルアップ対象もカスタム品を選択した訳です。 メカニズムはすでに定評のある、グロック系アフターシュートメカを採用し、MGCガスブローバックでは初となる、ハンマーの打撃でガスバルブを開くメカを採用しました。 一定時間バルブを開放状態に保つバルブロックメカの採用も見逃せません。 スライド・フレームはヘビーウェイト素材を採用、その他のパーツは殆どが亜鉛・真鍮で製作され、非常に重量感のある仕上がりとなっています。 しかしながら、動作には問題が多く、重量のあるスライドやスプリングレートの設定などのためにブローバック動作が瞬発力に欠け非常に遅く、スチールプレス+アルミインナーのマガジンは温度管理が難しく、冷えに弱い印象が強いものでした。 実射性能は、着弾点が下がるというアフターシュートのデメリットがそのまま残った他、命中精度もさして良くないものでした。 また、致命的な問題として、フレーム後部の強度が内部メカ・外部のフレームともに低く、ハンマーダウン(バルブノッカーダウン)時のマガジンの挿入、ガス切れ時のマガジンの取り出しを行うとほぼ確実に破損してしまいました。 発売直後だというのに失敗作の定評が付いてしまった為に、急遽改良版が登場します。 まず、スライド・フレームをABS樹脂にしてスライドスピードと強度をアップ、名目上は全体の軽量化で競技やゲームでの取り回しが向上という事でした。 次に、グロックでも導入されていた半プレシュートブローバックメカを導入し、命中精度の向上を図っています。 改良のうち前者はおおむね好評でしたが、後者は命中精度はかわらずパワーだけダウンするという結果に終わり、汚名を返上するには至っていません。 なお、この時点でコンペンセイター付モデルを「スクアートガン」、タクティカルモデルを「エキスパートピストル」と改称しています。 これも悪印象を取り払うための措置でしょう。 初期型との判別方法は簡単で、箱の上面に製品の内容をアピールするステッカーが貼り付けられています。 この後さらに、マガジン脱着時の問題を解消するために、新型のバルブノッカーとマガジンを採用したモデルが登場します。 内部メカの強度不足な部分も強化され、ようやく普通に使えるレベルに達しています。 この時点で「スクアートガン」を「スクワートガン」に改名しています。 判別方法は、マガジンボトムが初期型が黒、改良型がグレーの塗装になっています。 この時期、販売会社の台東商事の企画で「エキスパートピストルシルバーモデル」、スクワートガンのマウントベース付きモデル「シューティングカスタム(ブラック・シルバーとそれぞれにドットサイト付きの4種)」が販売されています。 [04/08/23追記] カスタムモデルの発売は、メカの改良が行われる以前にすでにおこなわれていました。 時期の特定ができないのですが、さらにこの後に、ブローバックメカを変更した「ニューハイパーブローバック(*)」モデルが登場します。 構造的には、同時期に発売された「ガバメントM1911A1 type1942」と同様で、プレシュートメカになっており、比較的快調な動作と実用性を望める実射性能となっています。 --------------------------------------------------------------- *先に発売されたグロック系・P7M13の改良型がまた異なる構造の「ハイパーブローバック」メカを採用していたため、ニューの表記が付けられたようです。 さらに、前後して発売されたM92F系・Cz75もまた別の構造ながら「ハイパーブローバック」の名を冠していました。 しかし、なぜか同じ構造のM1911A1も「ハイパーブローバック」名義でした。 おそらく、ハイキャパ=失敗作のイメージから出来るだけ遠ざけたかったからではないでしょうか。 --------------------------------------------------------------- システム的には、先に発売されたマグナブローバックの影響を受けて、チャンバー内にBB弾があるか無いかで、マズル方向にガスを流すかどうかを決める様になっています。 パーツ構成こそ違いますが(*)、後のKSCピストンノズル型(エクセレント・ハードキック)メカに進化していきます。 ごく短い時期ながら、先の台東商事企画のものを含め、すべてのモデルがこの構造になって販売されたようです。 時期は不明ですが、MGC直営販売店の専用品としてハーフシルバーモデルも作られたようです。 --------------------------------------------------------------- *KSCの方式では、ノズル内のインナーピストンが前後してガスの流れを制御しますが、MGCの方式はノズル自体が前後します。 効率が悪いのは開発者もわかっていたはずですが、できるだけマグナブローバックと異なる構造にしたかったのでしょう。 なお、Cz75やM92Fの構造は後のKSC製 SIG P230系・STI系に引き継がれます。 --------------------------------------------------------------- 判別方法は、スライド下面からのぞくピストン部がスライドに固定されているか否かをチェックする事。 この時点ですでに「マグナブローバック」「コバ・プレシュート」がガスブローバックメカの2大勢力となっており、ハイキャパシティはその歴史を終えます。 |

チューニングについて

|

|

スライド動作が極端にギクシャクしたものや、妙に連続発射時の冷えに弱い固体がありますが、シアースプリングが固い事が原因です。

特にディスコネクターがスライドの後退の抵抗となっている様で、部品の接触部分を研磨するだけでも効果が見られます。 また、ボンバーズ製のカスタムスプリングに交換すると見違えるような動きになります。 ハンマースプリングもテンションが強すぎで、こちらもボンバーズ製に交換すると良いでしょう。 その他のパーツも、ボンバーズ製が効果が高く、安価で見かけたら押さえておくと良いでしょう。 マガジンバルブは、現行のKSC製品共用タイプが使用できます。 KM企画製のギガバルブが良いと思います。 |

戻る